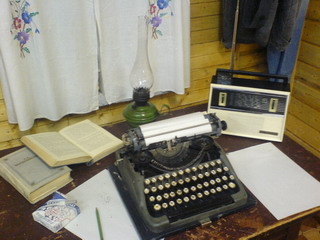

В нашем музее открылась фотовыставка "Простые лица" о норенском периоде жизни Иосифа Бродского. На выставке представлены отдельные предметы быта, фотографии 60-х годов: Иосифа Бродского, его ленинградских друзей, коношан и жителей деревни Норенская, которым пришлось по различным причинам общаться с И.А. Бродским. 12 фотографий, представленных на выставке, сделаны самим Иосифом Бродским во время его работы разъездным фотографом в Коношском комбинате бытового обслуживания. Выставку дополняют воспоминания коношан о поэте.

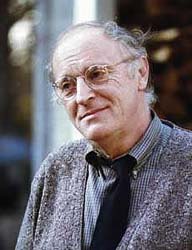

Поэт,

переводчик, критик, эссеист, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе

1987 года

Иосиф

Александрович Бродский

в 1964 - 1965 годах находился на территории Коношского района.

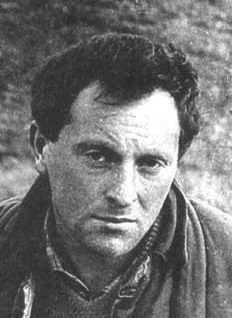

Решение суда – высылка на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду.

Ссылку он отбывал в деревне Норенской. Свободного времени здесь было достаточно,

и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные

произведения доэмигрантского периода.

...Здесь, в северной

деревне, где дышу

тобой, где увеличивает плечи

мне тень, я возбуждение гашу,

но прежде парафиновые свечи,

чтоб тенью не был сон обременен,

гашу, предоставляя им в горячке

белеть во тьме, как новый Парфенон

в периоды бессоницы и спячки... (из "Северная почта")

В 1965 году, под давлением мировой общественности, решением Верховного суда РСФСР срок высылки сокращен до фактически отбытого (1 год, 5 месяцев). В этом же году в Нью-Йорке выходит первая книга Иосифа Бродского на русском языке «Стихотворения и поэмы». В период ссылки им написаны такие известные стихотворения, как «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые стансы к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке», «Брожу в редеющем лесу…», «Тебе, когда мой голос отзвучит...», «Орфей и Артемида», «Гвоздика», «Пророчество», «24.5.65 КПЗ», «В канаве гусь, как стереотруба...», «В деревне бог живет не по углам...», «Чаша со змейкой», «В деревне, затерявшейся в лесах...», «Северный край, укрой…», «Дни бегут надо мной…», «С грустью и с нежностью» и другие.

Осень в Норенской

Мы

возвращаемся с поля. Ветер

Мы

возвращаемся с поля. Ветер

гремит перевёрнутыми колоколами вёдер,

коверкает голые прутья ветел,

бросает землю на валуны.

Лошади бьются среди оглобель

черными корзинами вздутых рёбер,

обращают оскаленный профиль

к ржавому зубью бороны.

Ветер сучит замерзший щавель,

пучит платки и косынки, шарит

в льняных подолах старух, превращает

их в тряпичные кочаны.

Харкая, кашляя, глядя долу,

словно ножницами по подолу,

бабы стригут сапогами к дому,

рвутся на свои топчаны.

В

складках мелькают резинки ножниц.

В

складках мелькают резинки ножниц.

Зрачки слезятся виденьем рожиц,

гонимых ветром в глаза колхозниц,

как ливень гонит подобья лиц

в голые стёкла. Под боронами

борозды разбегаются пред валунами.

Ветер расшвыривает над волнами

рыхлого поля кулигу птиц.

Эти виденья - последний признак

внутренней жизни, которой близок

всякий возникший снаружи призрак,

если его не спугнет вконец

благовест ступицы, лязг тележный,

вниз головой в колее колесной

перевернувшийся мир телесный,

реющий в тучах живой скворец.

Небо

темней; не глаза, но грабли

Небо

темней; не глаза, но грабли

первыми видят сырые кровли,

вырисовывающиеся на гребне

холма - вернее, бугра вдали.

Три версты еще будет с лишним.

Дождь панует в просторе нищем,

и липнут к кирзовым голенищам

бурые комья родной земли.